- Contact Number : 03 8768-9999

- Location : 1 Springwood Ave, Narre Warren VIC 3805

- Mon - Sat : 09:00 AM to 05:00 PM

We integrate the essence of Eastern and Western medical ideals, value new information and new perspectives, and incorporate what we have learned into all our choices, wo we are always making progress.

We do not believe in a one-size-fits-all solution. We recognize that the condition you are treating is unique and believe that real behavoral changes are the key. We are skilled Chinese medicine physicians, taking care of patients from pregnancy to 100+ year old.

Acupuncture is the combination of needling and moxibustion. Chinese Medicine treat disease by needle therapy and fire moxibustion on the channels.

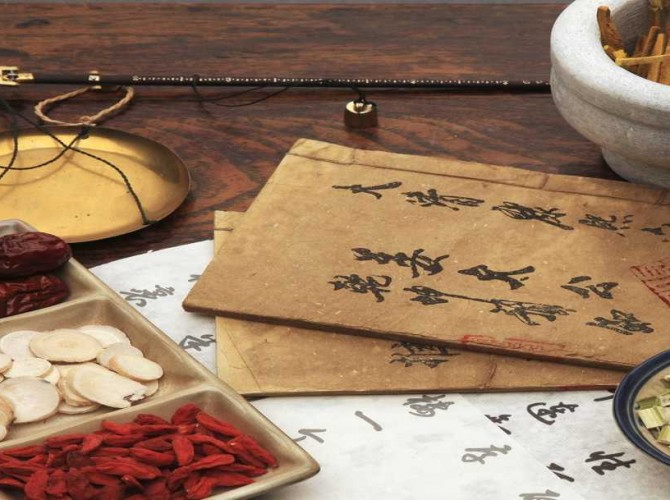

Chinese herbology is the medicine guided by the theory of traditional Chinese herbal therapy, which accounts for the majority of treatments in traditional Chinese medicine (TCM).

Cupping therapy is more common with cup as a tool by means of heat or vacuum that make cups attached to the acupoints or supposed parts of the skin surface.

Mugwort is used as moxibustion material to stimulate acupoints or specific parts of body, through adjusting disordered physiological and biochemical function by stimulating channel, so as to achieve the treatment.

We are skilled Chinese medicine physicians, taking care of patients from pregnancy to 100+. Our project is based on evidence

and supported by scientific research.

Patients with acute prostatitis may develop systemic symptoms such as aversion to cold, fever, and fatigue.

Insurance Providers